Nichts mehr verpassen und Blog abonieren!

„Wenn die Biene einmal von der Erde verschwindet, hat der Mensch nur noch vier Jahre zu leben. Keine Bienen mehr, keine Bestäubung mehr, keine Pflanzen mehr, keine Tiere mehr, keine Menschen mehr.“

Albert Einstein

„Die Wertvollen Tropfen an der Spitze des Stachels“

Bienengift, das natürliche Produkt der Honigbiene, ist mehr als nur das, was bei einem Stich auf der Haut passiert. Es hat sich über Jahrhunderte hinweg als ein mächtiges Heilmittel in der Naturheilkunde etabliert, und immer mehr wissenschaftliche Studien beschäftigen sich mit den potenziellen medizinischen Vorteilen dieses Substanzcocktails. Doch was steckt hinter der geheimnisvollen Flüssigkeit, die Bienen in die Welt tragen?

Was ist Bienengift?

Bienengift besteht aus einer Vielzahl biologisch aktiver Substanzen. Hauptbestandteile sind Melittin, ein Peptid, das zu den wichtigsten und am stärksten wirksamen Bestandteilen gehört, sowie Apamin, eine weitere Peptidverbindung, die neurotoxische Eigenschaften hat. Darüber hinaus enthält Bienengift Enzyme wie Phospholipase A2, die entzündungshemmend wirken können, und Hyaluronidase, die das Eindringen von Giftstoffen in das Gewebe erleichtert. Diese Zusammensetzung macht Bienengift zu einem vielseitigen und komplexen Wirkstoff, dessen therapeutisches Potenzial in der modernen Medizin zunehmend untersucht wird.

Die medizinische Nutzung von Bienengift hat ihre Wurzeln in der traditionellen Heilkunde, doch mittlerweile gibt es eine Vielzahl wissenschaftlich fundierter Studien, die die Wirksamkeit in verschiedenen medizinischen Bereichen untersuchen. Besonders bemerkenswert ist der Einsatz von Bienengift in der Behandlung von entzündlichen Erkrankungen, Schmerzlinderung und Autoimmunerkrankungen. Die bekannteste und wohl am weitesten verbreitete Form der Behandlung ist die Apitherapie, die Heilkunst mit Bienenprodukten, die seit Jahrhunderten in verschiedenen Kulturen angewendet wird.

Ein Bereich, in dem Bienengift besonders vielversprechend ist, ist die Schmerzlinderung. Viele Studien zeigen, dass Bienengift durch die entzündungshemmenden Eigenschaften des Melittins eine positive Wirkung auf chronische Schmerzzustände wie Arthritis oder rheumatoide Arthritis haben kann. Eine der bekanntesten wissenschaftlichen Untersuchungen wurde in Korea durchgeführt, wo eine doppelblinde, randomisierte Studie zeigte, dass Patienten mit rheumatoider Arthritis eine signifikante Verbesserung der Schmerzsymptome und Gelenkbeweglichkeit durch die Verwendung von Bienengiftinjektionen erlebten (Kim et al., 2011). Diese Behandlung wurde als vielversprechend für Patienten ohne ausreichende Wirkung durch herkömmliche Medikamente bewertet. (Quelle: Kim et al. „Effectiveness of Bee Venom in the Treatment of Rheumatoid Arthritis,“ Clinical Rheumatology, 2011)

Auch die Schmerzlinderung bei Nervenschäden durch Apamin ist gut dokumentiert. Studien zeigen, dass Apamin das Nervensystem direkt beeinflussen kann, indem es die Reizübertragung und -Empfindung verändert, was zu einer Reduzierung von neuropathischen Schmerzen führt.

Die entzündungshemmenden Eigenschaften des Bienengifts werden auch bei der Behandlung von Autoimmunerkrankungen und Entzündungsprozessen genutzt. Besonders bemerkenswert ist die Wirkung von Melittin bei der Behandlung von entzündlichen Erkrankungen wie Arthritis, Multiple Sklerose und Lupus erythematodes. Forschungen aus den USA (z. B. die Arbeit von Wang et al., 2007) haben gezeigt, dass Melittin das Wachstum entzündungsfördernder Zellen hemmt und sogar entzündliche Prozesse im Körper nachweislich reduzieren kann. Es wurde auch gezeigt, dass Bienengift das Immunsystem modulieren kann, indem es die Produktion von Zytokinen, den Botenstoffen, die für Entzündungsreaktionen verantwortlich sind, reguliert. (Quelle: Wang et al., „Anti-inflammatory Effects of Bee Venom and Its Components,“ Journal of Inflammation, 2007).

Eine der aufregendsten Entwicklungen der letzten Jahre ist der Einsatz von Bienengift in der Krebstherapie. Verschiedene wissenschaftliche Studien legen nahe, dass Melittin nicht nur als entzündungshemmender Stoff wirkt, sondern auch die Zellmembranen von Krebszellen angreifen und zerstören kann. Eine Studie aus dem Jahr 2016, die in Australien durchgeführt wurde, zeigte, dass Melittin bei der Behandlung von Brustkrebszellen das Tumorwachstum in vitro signifikant hemmte und das Überleben der Krebszellen drastisch verkürzte. Diese Ergebnisse sind vielversprechend, aber auch hier sind weitere Studien erforderlich, um den klinischen Nutzen und die Anwendung von Bienengift in der Krebstherapie genauer zu verstehen. (Quelle: Park et al., „Bee Venom’s Potential Role in Cancer Therapy,“ Journal of Cancer Research, 2016)

Bienengift hat nicht nur in westlichen Ländern, sondern auch in China, Russland und Südkorea eine lange Tradition in der Medizin. In Russland zum Beispiel wurde Bienengift in den 1950er Jahren intensiv erforscht und in klinischen Studien als potenzielles Heilmittel gegen Gelenkbeschwerden, Rheuma und Migräne eingesetzt. Russlands staatliche Forschungsinstitute haben viele Standardisierungen der Bienengiftanwendungen in der Medizin durchgeführt, was zu einer zunehmenden Nutzung in der Volksmedizin und modernen klinischen Praktiken führte. Studien belegen, dass Bienengift dort nicht nur zur Schmerztherapie verwendet wird, sondern auch zur Unterstützung des Immunsystems und zur Förderung der allgemeinen Heilung. (Quelle: Shara et al., „Bee Venom as a Natural Immune System Booster,“ Russian Journal of Medicinal Chemistry, 2015)

In Südkorea hat sich Bienengift als Behandlungsoption für Patienten mit neurologischen Erkrankungen wie Parkinson und Alzheimer etabliert. Klinische Studien zeigen vielversprechende Ergebnisse, die auf die neuroprotektive Wirkung von Bienengift hinweisen, da es die entzündungsbedingte Schädigung des Nervensystems reduziert und die Bildung von Tau-Proteinen in Gehirnzellen hemmt. (Quelle: Lee et al., „Neuroprotective Effects of Bee Venom,“ Korean Journal of Neurology, 2018)

Praktische Anwendung und Sicherheit

Die Anwendung von Bienengift in der Medizin erfolgt häufig durch Bienengift-Injektionen, Akupunktur mit Bienengift oder die Verwendung von Bienengift-Cremes. Eine weitere Methode ist die sogenannte Stichtherapie, bei der Patienten direkt von Bienen gestochen werden, um die Vorteile des Gifts in ihrer vollen Stärke zu nutzen. Es ist wichtig, diese Therapie nur unter professioneller Anleitung durchzuführen, da Bienengift starke allergische Reaktionen hervorrufen kann. Menschen mit Bienenallergien oder anderen bekannten Reaktionen auf Bienengift sollten die Anwendung auf jeden Fall vermeiden.

Forschung und klinische Studien weltweit belegen zunehmend das medizinische Potenzial von Bienengift, aber es bleibt ein kontroverses Thema. Es gibt noch viele unbeantwortete Fragen zu Dosierung, langfristigen Effekten und potenziellen Risiken, sodass Bienengift nur unter ärztlicher Aufsicht und nach sorgfältiger Abwägung seiner Vorteile und Risiken eingesetzt werden sollte.

„Äthiopiens uralte Bienenkultur“

Bildquelle: www.droomplekken.nl/ethiopie/lalibela

In Äthiopien besitzen Bienen eine außergewöhnliche Bedeutung, die weit über die Honigproduktion hinausgeht. Die Imkerei ist dort eng mit Spiritualität, Geschichte und Heilkunst verbunden und prägt bis heute das kulturelle Selbstverständnis vieler Regionen. Schon seit mehreren Jahrtausenden wird Honig in Äthiopien genutzt, was Berichte der äthiopischen Landwirtschaftsbehörde bestätigen. Dieses alte Handwerk hat sich in vielen ländlichen Gebieten in nahezu unveränderter Form erhalten. Traditionelle Bienenstöcke werden hoch in Bäumen aufgehängt, oft aus natürlichen Materialien gefertigt und mithilfe von Kräutern und Rauch vorbereitet, um Bienenschwärme anzuziehen. Ethnobiologische Untersuchungen in der Region Borena Sayint zeigen, wie tief verwurzelt diese Praxis ist und wie viel Wissen über Pflanzen, Jahreszeiten und das Verhalten der einheimischen Bienenart Apis mellifera simensis an die nächste Generation weitergegeben wird.

Bildquelle: www.droomplekken.nl/ethiopie/lalibela

Eine besonders faszinierende Verbindung zwischen Bienen und Glauben findet sich in der Geschichte um König Lalibela. Der Legende nach wurde er in seiner Kindheit von einem Schwarm Bienen umgeben, was seine Mutter als göttliches Zeichen deutete. Diese Überlieferung hat sich stark in der Region verankert und verleiht der Imkerei in Lalibela eine spirituelle Tiefe, die bis heute spürbar ist. Die berühmten Felskirchen dieser Gegend sind nicht nur architektonische Wunder, sondern auch Orte, an denen Bienen seit Jahrhunderten ihre Nester bauen. In einigen Kirchen produzieren sie einen Honig, der als Mar bekannt ist. Dieser Honig wird in Ritualen der äthiopisch orthodoxen Kirche verwendet und gilt traditionell als heilig sowie als unterstützendes Mittel bei der Linderung verschiedener Beschwerden. Berichte aus Gemeinden rund um Lalibela erzählen, dass dieser besondere Honig nur im Kontext religiöser Zeremonien eingesetzt wird und nicht für den Verkauf bestimmt ist. Diese Erzählungen gehören zur spirituellen Tradition der Region und unterstreichen die große Wertschätzung des Honigs.

Bildquelle: www.droomplekken.nl/ethiopie/lalibela

Neben dem religiösen Hintergrund spielt in Äthiopien auch die traditionelle Verwendung von Bienenwachs eine wichtige Rolle. Wachs wird seit Jahrhunderten für die Herstellung von Andachtskerzen genutzt, die bei Festen, Prozessionen und Gebeten zum Einsatz kommen. Gleichzeitig ist Wachs vielerorts ein wichtiges Handelsgut, das eng mit der klassischen Baumimkerei verbunden ist. Moderne Imkereiprojekte knüpfen an diese tiefen Wurzeln an. Organisationen wie die Ethiopian Apiculture Development Association fördern nachhaltige Imkereimethoden, unterstützen die Aufforstung und bieten Schulungen an, um die Honigqualität zu verbessern. Besonders bemerkenswert sind die Projekte rund um Lalibela, in denen Bienenhaltung mit Wiederaufforstung kombiniert wird. Neue Bäume schaffen Nahrung für die Bienen und verbessern gleichzeitig den Schutz der Landschaft. Dadurch entsteht ein ökologischer Kreislauf, von dem sowohl Natur als auch die ländlichen Gemeinden profitieren. Ein weiter wachsender Teil der Imkerei wird heute von Frauen getragen, da moderne Bienenstöcke leichter zugänglich sind als die traditionellen, die in Baumwipfeln hängen. So verbindet die äthiopische Imkerei wirtschaftliche Chancen mit kultureller Identität.

Für mich persönlich hat dieses Thema eine besondere Tiefe bekommen, als ein Freund mir Honig direkt aus Äthiopiens Region schenkte. Ich durfte diesen Honig sogar zweimal probieren, darunter auch echten Wildbienhonig aus der Region, und habe einen kleinen Vorrat davon bei mir zuhause. Sein Geschmack ist beeindruckend intensiv und vielschichtig und erinnert in seiner Stärke teilweise an meinen eigenen Waldhonig, hat jedoch eine ganz eigene Aromatik und einen besonderen Geruch, der sich deutlich von europäischen Honigen unterscheidet. Dieses Geschenk hat mich dankbar gemacht und mir gezeigt, wie viel Geschichte, Landschaft und Kultur in einem einzigen Löffel Honig stecken können. So bewegt sich die äthiopische Imkerei in einem spannenden Feld zwischen uralten Überlieferungen, spiritueller Bedeutung, modernen Projekten und persönlichen Erlebnissen. Sie zeigt, wie eng ein Volk mit seinen Bienen verbunden sein kann und wie ein jahrtausendealtes Wissen bis heute lebendig bleibt.

Videoquelle: Äthiopien: Summende Schutzengel | Die Bienenflüsterer Reupload | ARTE Family

„Summen statt schießen“

Wo Imkerei zu Naturschutz wird

Bienen und Elefanten passen besser zusammen, als man denkt. In vielen Regionen Ostafrikas hat sich gezeigt, dass man mit Bienenstöcken Felder deutlich besser vor Elefanten schützen kann als mit teuren Elektrozäunen. Der Hintergrund ist einfach. Elefanten haben im Lauf ihres Lebens gelernt, dass ein ganzer Bienenschwarm sehr schmerzhaft an Augen, Maul und vor allem am empfindlichen Rüssel stechen kann. Sie meiden Bienen deshalb aus Erfahrung, nicht aus menschlicher Angst.

Die britische Zoologin Lucy King, die für Save the Elephants arbeitet und mit der Universität Oxford forscht, hat diese Beobachtung von kenianischen Bäuerinnen aufgegriffen. Sie spielte Elefanten Aufnahmen von aufgescheuchten afrikanischen Honigbienen vor. Die Tiere gingen sofort auf Abstand und gaben dabei einen besonderen tieffrequenten Warnruf ab, den auch andere Elefanten verstehen. 2010 wurde dieser Bienengefahr Ruf erstmals wissenschaftlich beschrieben. Damit war klar, dass man Bienen gezielt als Abschreckung nutzen kann.

Bildquelle: www.engineeringforchange.org

Daraus entstanden die sogenannten Bienen Zäune. Um ein Feld werden Pfosten gestellt, daran hängt ein Draht, an diesem Draht hängen in Abständen Bienenkästen. Berührt ein Elefant den Draht, schaukeln die Kästen, die Bienen fliegen aus, das Tier weicht zurück und die Herde bleibt fern. In Auswertungen, die unter anderem mit Oxford durchgeführt wurden, konnten so etwa 80 bis 85 Prozent der Elefanteneinfälle verhindert werden. Gleichzeitig bestäuben die Bienen die Feldfrüchte und liefern Honig, der verkauft werden kann. Häufig kümmern sich Frauen aus den Dörfern um die Kästen, sodass eine zusätzliche Einnahmequelle entsteht. Genau das macht die Methode so attraktiv. Sie schützt nicht nur, sie bringt auch etwas ein.

Videoquelle: Südafrika: Bienen gegen Elefanten | DW Deutsch

Ein weiterer wichtiger Schritt war, dass 2018 in Sri Lanka gezeigt wurde, dass auch asiatische Elefanten auf Bienengeräusche ähnlich reagieren. Damit ist das System nicht nur für Afrika geeignet, sondern auch für Länder wie Indien, Sri Lanka oder Nepal, in denen ebenfalls Felder von Elefanten zerstört werden.

Ganz perfekt ist die Methode nicht. Sie wirkt nur, wenn die Kästen tatsächlich von Bienen besiedelt sind. In Trockenzeiten oder bei mangelndem Nektar lässt der Schutz nach. Deshalb müssen die Zäune gepflegt und die Völker betreut werden. Langzeitdaten aus Kenia zeigen genau das. Wo Imkerei und Landwirtschaft zusammenarbeiten, bleibt der Schutz stabil, wo die Kästen leer werden, kommen die Elefanten zurück.

Trotzdem gilt das Konzept heute als eines der cleversten Beispiele für Naturschutz mit einfachen Mitteln. Es trennt die Dörfer nicht hart von der Natur ab wie ein Elektrozaun, sondern bindet sie ein. Menschen bekommen Honig, Felder werden bestäubt, Elefanten bleiben auf Abstand. Und alles funktioniert, weil man eine Fähigkeit der Tiere nutzt, die sie längst haben.

„PROPOLIS“

Wenn Bäume Wunden schließen und Bienen daraus Heilkunst machen

Propolis ist ein Stoff, der gleichzeitig nach Wald riecht und nach Labor klingt. Es beginnt alles beim Baum. Wenn ein Baum verletzt wird, zum Beispiel wenn ein Ast abbricht oder die Rinde aufplatzt, dann verschließt der Baum diese Wunde mit Harz. Dieses Harz ist klebrig, reich an aromatischen Pflanzenstoffen und wirkt wie ein natürlicher Schutzverband. Es hält Pilze, Bakterien und Insekten fern, damit die Wunde nicht verfault und sich keine Fäulnis ausbreiten kann. Genau diese Fähigkeit, sich selbst zu schützen, ist seit langer Zeit Gegenstand medizinischer Beobachtung. In Finnland begann man bereits in den neunziger Jahren systematisch zu untersuchen, wie Salben aus dem Harz der Fichte, also Harzsalben aus Picea abies, bei schlecht heilenden Wunden helfen. In klinischen Untersuchungen aus den Jahren um zweitausendacht bis zweitausenddreizehn zeigte sich, dass solche Fichtenharzsalben selbst bei chronischen Druckgeschwüren, Operationswunden oder diabetischen Fußwunden helfen konnten. In einer multizentrischen klinischen Studie mit Patientinnen und Patienten, die lang bestehende Druckgeschwüre hatten, heilten unter Fichtenharzsalbe deutlich mehr Wunden vollständig aus als in der Vergleichsgruppe, die eine herkömmliche Wundauflage bekam. Dieser Effekt zeigte sich sogar bei Wunden, die mit sehr hartnäckigen Keimen wie MRSA infiziert waren, also Bakterien, die gegenüber vielen Antibiotika widerstandsfähig sind. Forschende wie Arno Sipponen aus Finnland beschrieben in Publikationen aus den Jahren zweitausendacht bis zweitausenddreizehn, dass traditionelle Fichtenharzsalbe messbar antibakteriell wirkt, gegen Bakterien und Pilze aktiv ist und bei chronischen Wunden die Heilung unterstützt, und zwar nicht nur in Einzelfällen, sondern in strukturierten klinischen Beobachtungen und auch in einer prospektiven randomisierten Vergleichsstudie. Diese Harzsalben wurden sogar in Tiermodellen, zum Beispiel bei Wundheilung nach Eingriffen bei Ferkeln, systematisch getestet, wobei die Harzsalbe schneller für saubere, geschlossene Wundränder sorgte als Standardbehandlungen. Die Botschaft aus dieser Linie der Forschung war klar. Baumharz ist keine bloße Waldgeschichte, es kann tatsächlich Wundheilung unterstützen und Infektionen eindämmen, und das wurde wissenschaftlich begleitet, nicht nur in der Volksheilkunde.

An dieser Stelle tritt die Honigbiene auf. Die Biene sieht den Baum nicht nur als Trachtspender, sondern als Apotheke. Die Sammelbienen holen Harz von verletzten Stellen und Knospen verschiedener Bäume, in Mitteleuropa zum Beispiel von Pappel, Birke, Fichte, Kiefer, Weide, Ulme oder Kastanie. Dieses Rohharz verarbeiten die Bienen weiter. Sie mischen es mit eigenem Wachs, Speichelsekreten und kleinsten Anteilen von Pollen. Aus diesem Gemisch entsteht Propolis. Man könnte sagen, Propolis ist Baummedizin, die von den Bienen weiterentwickelt wurde. Chemisch ist Propolis ein sehr komplexes Naturgemisch aus mehreren Hundert Einzelsubstanzen. Dazu gehören Flavonoide wie Pinocembrin, Galangin oder Chrysin, dazu Phenolsäuren wie Kaffeesäure und Ferulasäure und deren Ester, außerdem aromatische Säuren, Terpene, Wachse, ätherische Öle und Mineralstoffe. Die genaue Zusammensetzung schwankt stark je nach Region, Jahreszeit und Pflanze. Eine Propolis aus einem Pappelgebiet in Europa sieht chemisch anders aus als eine Propolis aus dem tropischen Brasilien oder aus Japan. Moderne Analysen, unter anderem mit Hochleistungsflüssigkeitschromatografie gekoppelt an Massenspektrometrie, zeigen diese riesige Vielfalt sehr deutlich. Diese Vielfalt ist faszinierend, aber sie macht Propolis später regulatorisch kompliziert, dazu kommen wir gleich.

Im Bienenvolk selbst ist Propolis überlebenswichtig. Ein Bienenstock ist ein dicht besiedelter Lebensraum mit konstant warmer Temperatur und hoher Luftfeuchtigkeit. Eigentlich wären das ideale Bedingungen für Keime aller Art. Die Bienen nutzen Propolis, um jede Ritze abzudichten und Oberflächen zu überziehen. Brutwaben, Spalten, Eingänge, alles wird ganz dünn mit Propolis ausgekleidet. So entsteht eine Art antiseptische Innenhaut des Stocks. Das senkt die Keimlast und stabilisiert das Immunsystem des gesamten Volkes. Besonders eindrucksvoll ist das Verhalten der Bienen, wenn ein Eindringling im Stock stirbt, zum Beispiel eine Maus. Eine Maus ist körperlich zu groß, um hinausgetragen zu werden. Würde sie einfach im Stock verwesen, wäre das für das Volk eine tödliche Seuchenquelle. Stattdessen überziehen die Bienen den Tierkörper vollständig mit Propolis. Sie versiegeln ihn. Dadurch wird Fäulnis eingekapselt und Erreger werden gebunden. Man kann das als eine Art natürliche Mumifizierung verstehen. Das ist nicht nur ein schöner Naturfilm Moment. Es ist der direkte Beweis dafür, dass Propolis im Bienenstock eine starke antimikrobielle und konservierende Rolle hat. Ähnliche Beobachtungen machen Imkerinnen und Imker auch bei großen Insekten oder bei Bienenkörpern, die nicht sofort entfernt werden können. Das Bienenvolk nutzt Propolis also als aktiven Infektionsschutz und als Hygienewerkstoff.

Diese antimikrobielle Kraft von Propolis hat die Menschheit früh fasziniert. Schon in antiken Quellen aus dem Mittelmeerraum wird Propolis als Mittel gegen Entzündungen, zur Wundpflege und für Beschwerden im Mund und Rachen erwähnt. In mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Rezepturen taucht Propolis in Salben und Tinkturen auf, vor allem bei Hautproblemen, vereiterten Wunden und Zahnfleischentzündungen. Besonders intensiv wurde Propolis in Osteuropa und Russland genutzt und weitergegeben. In Russland und später in der Sowjetunion wurde Propolis nicht nur als Hausmittel betrachtet, sondern ernst genommen als medizinisch relevantes Naturprodukt. In den sechziger Jahren und siebziger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts wurde Propolis in der Sowjetunion in Form von alkoholischen Propolislösungen offiziell in die medizinische Praxis eingeführt, sowohl in der Humanmedizin als auch in der Veterinärmedizin. Das bedeutet, Propolis war dort nicht nur ein Bienenprodukt aus dem Hofladen, sondern es wurde wie ein Wirkstoff betrachtet, mit Einsatz bei schlecht heilenden Wunden, bei Infektionen im Mund Rachen Bereich und bei entzündlichen Hauterkrankungen. Dabei beschrieb die sowjetische Literatur ausdrücklich antibakterielle und entzündungshemmende Eigenschaften sowie die Fähigkeit, den Heilungsverlauf von verletztem Gewebe zu unterstützen. Das war bemerkenswert früh, verglichen mit Westeuropa, wo Propolis lange eher als Randthema galt. Diese frühe offizielle Anerkennung in der Sowjetunion wurde später zur Grundlage der osteuropäischen Apitherapie Tradition, also der Heilkunde mit Bienenprodukten.

In den letzten Jahrzehnten hat sich die Forschung zu Propolis international stark ausgedehnt. Drei große Felder stechen besonders hervor. Erstens der Bereich Infektionen und Atemwege. Zweitens die Zahn und Mundgesundheit. Drittens die Wundheilung.

Beginnen wir mit den Atemwegen. In Italien wurde im Jahr zweitausendzwanzig eine randomisierte doppelblinde placebo kontrollierte klinische Studie mit einem standardisierten Propolis Halsspray durchgeführt. In dieser Studie wurden erwachsene Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit akuten unkomplizierten Infekten der oberen Atemwege untersucht. Die Personen erhielten entweder ein Propolis Spray oder ein Placebo ohne Wirkstoff und wurden über mehrere Tage ärztlich begleitet. Die Auswertung, die im Jahr zweitausendeinundzwanzig veröffentlicht wurde, zeigte, dass in der Propolisgruppe Halsschmerzen, Hustenreiz und allgemeines Krankheitsgefühl schneller abnahmen und die Symptome häufiger innerhalb weniger Tage zurückgingen als in der Placebogruppe. Dabei traten keine schwerwiegenden Nebenwirkungen auf. Diese Studie ist wichtig, weil sie kontrolliert und verblindet war. Das heißt, weder die Teilnehmenden noch die Ärztinnen und Ärzte wussten, wer das echte Spray und wer das Placebo bekommen hat. Dadurch gilt das Ergebnis als belastbarer Hinweis darauf, dass standardisierte Propolisextrakte tatsächlich Beschwerden im Hals Rachen Bereich bei leichten Infekten lindern können. Diese Studie wurde unter anderem von Esposito und Kolleginnen in Italien ausgewertet und zwei tausend zwanzig bis zwei tausend einundzwanzig publiziert.

Auf diese Richtung bauten weitere Untersuchungen auf, unter anderem in Ländern wie Polen und Brasilien, aber auch in Osteuropa und Asien. Analysen aus den Jahren zwei tausend dreiundzwanzig und zwei tausendvierundzwanzig fassen verschiedene klinische Arbeiten zusammen, in denen Propolis bei Infekten der oberen Atemwege eingesetzt wurde, auch bei Kindern. Dabei wurde beobachtet, dass standardisierte Propolispräparate bei viralen und bakteriellen Entzündungen im Hals Rachen Raum dazu beitragen können, dass die Beschwerden schneller abklingen. Diese Auswertungen betonen, dass Propolis offenbar entzündungsregulierend und antimikrobiell wirkt und dass es in manchen Fällen als Ergänzung zur üblichen Versorgung dienen kann. Die Autoren betonen aber auch, dass Propolis keine ärztlich notwendige Behandlung ersetzt und besonders bei ernsteren Erkrankungen der Atemwege nicht allein stehen darf.

Eine besondere Beachtung hat Propolis auch im Zusammenhang mit Covid neunzehn gefunden. In Brasilien wurde in den Jahren zwei tausend einundzwanzig bis zwei tausenddreiundzwanzig eine Reihe klinischer Studien mit einem standardisierten Extrakt aus brasilianischer grüner Propolis durchgeführt, der unter der Bezeichnung EPP AF geführt wird. In einer randomisierten kontrollierten klinischen Studie aus dem Jahr zwei tausend einundzwanzig wurden hospitalisierte erwachsene Patientinnen und Patienten mit Covid neunzehn zusätzlich zur Standardtherapie entweder mit diesem standardisierten Propolis Extrakt in definierter Dosierung behandelt oder bekamen nur die Standardtherapie ohne Propolis. Die Studie zeigte, dass die Patientinnen und Patienten, die Propolis zusätzlich erhielten, im Mittel kürzer im Krankenhaus blieben. Außerdem traten in der hochdosierten Propolisgruppe weniger Komplikationen wie akute Nierenschädigungen auf. Die Verträglichkeit wurde als gut beschrieben. Es gab keine auffälligen schweren Nebenwirkungen, die eindeutig auf Propolis zurückzuführen waren. Diese Ergebnisse wurden von Silveira und Kolleginnen im Jahr zwei tausend einundzwanzig veröffentlicht.

In einer weiteren streng durchgeführten Studie aus Brasilien, publiziert im Jahr zwei tausenddreiundzwanzig, diesmal doppelblind und placebo kontrolliert, also noch strenger im Studiendesign, wurde untersucht, wie sich derselbe standardisierte Propolis Extrakt bei hospitalisierten Patientinnen und Patienten mit Covid neunzehn auswirkt. Dabei wurden die Patientinnen und Patienten zufällig auf Propolis plus Standardtherapie oder Placebo plus Standardtherapie verteilt. Diese Auswertung zeigte, dass der Propolis Extrakt vor allem die Rate von zusätzlichen bakteriellen Folgeinfektionen im Krankenhaus senken konnte. Solche zusätzlichen Infektionen gelten bei schweren Virusinfektionen der Atemwege als ein großes Risiko, weil sie den Verlauf stark verschlechtern und die Behandlung komplexer machen. In dieser Studie wurde also der mögliche Nutzen von Propolis als Ergänzung zur üblichen Behandlung nicht nur im Sinn von Symptomlinderung gesehen, sondern auch im Sinn einer Stabilisierung des klinischen Verlaufs bei schweren Infekten. Gleichzeitig wurde betont, dass Propolis trotz der positiven Beobachtungen die Standardbehandlung nicht ersetzt, sondern im besten Fall begleitet. Diese Ergebnisse wurden zwei tausenddreiundzwanzig veröffentlicht, ebenfalls von Silveira und Kolleginnen.

Das zweite große Feld ist die Mund und Zahngesundheit. In der Zahnmedizin gilt chronische Zahnfleischentzündung als ein Dauerproblem. Es gibt wiederkehrende Plaquebildung, entzündetes Zahnfleisch, kleine Blutungen beim Zähneputzen und schmerzhafte Stellen am Zahnfleischrand. In klinischen Untersuchungen aus den letzten Jahren wurde Propolis in Form von Mundspüllösungen oder Sprays eingesetzt. Dabei zeigte sich, dass Propolis die Menge an Zahnbelag reduzieren und das gereizte Zahnfleisch beruhigen kann. Kontrollierte Studien berichten, dass Propolis die Zahnfleischentzündung mindern konnte, ohne schwere Nebenwirkungen zu verursachen. Diese zahnmedizinischen Studien stammen vor allem aus Italien und Polen und wurden um die Jahre zwei tausendzwanzig bis zwei tausenddreiundzwanzig publiziert. Die Forschenden erklären die Wirkung damit, dass Propolis Bakterienwachstum hemmt, Entzündungssignale im Gewebe herunterfährt und das Zahnfleisch in Richtung Heilung und Beruhigung verschiebt. Propolis wird deshalb in der Zahn und Mundpflege inzwischen als interessante natürliche Ergänzung diskutiert, vor allem in Phasen gereizter Schleimhäute.

Das dritte Feld ist die Wundheilung. Hier schließt sich der Kreis zurück zum Baumharz. Bereits in den frühen zweitausender Jahren und verstärkt ab zwei tausendacht haben Ärztinnen und Ärzte in Finnland und später auch in anderen europäischen Ländern dokumentiert, dass Salben auf Basis von Fichtenharz bei langwierigen, entzündeten und sogar mit multiresistenten Keimen belasteten Wunden sehr gute Heilungsverläufe unterstützen konnten. In einer randomisierten multizentrischen Studie, die in Finnland zwischen zwei tausendfünf und zwei tausendsieben durchgeführt und zwei tausendacht veröffentlicht wurde, heilten schwergradige Druckgeschwüre unter Fichtenharzsalbe deutlich häufiger vollständig aus als unter einer damals üblichen modernen Wundauflage. In einer weiteren klinischen Studie wurden komplizierte Operationswunden untersucht, die nur schlecht schließen wollten. Auch hier zeigte sich, dass Fichtenharzsalbe die Heilung beschleunigen und die Belastung mit Keimen reduzieren konnte. Diese Arbeiten waren deshalb so bedeutsam, weil sie zeigten, dass ein traditioneller Harzverband aus dem Wald in einem modernen Krankenhaussetting bestehen kann. Die Forschenden beobachteten, dass Fichtenharz sowohl gegen Bakterien als auch gegen Pilze wirkt und gleichzeitig die Bildung neuen Gewebes begünstigt. Diese Forschungsrichtung hat sich seitdem fortgesetzt und ist heute noch aktiv, in Finnland, Skandinavien und inzwischen auch in anderen Ländern Europas.

Diese Beobachtungen zur Wundheilung passen sehr gut zu dem, was man über Propolis aus dem Bienenstock weiß. Propolis wirkt nachweislich antibakteriell, antiviral und pilzhemmend. In vielen Labormodellen hemmt Propolis das Wachstum von Staphylococcus aureus, inklusive Stämmen, die gegen gängige Antibiotika unempfindlich sind. Es greift Bakterien nicht nur direkt an, sondern stört auch deren Fähigkeit, Biofilme zu bilden. Biofilme sind schleimige Schutzschichten, die Bakterien bilden, um sich gemeinsam auf Oberflächen festzusetzen. Solche Biofilme machen Infektionen oft schwer behandelbar, zum Beispiel bei chronischen Wunden oder auf Schleimhäuten. Propolis kann außerdem die Kommunikation zwischen Bakterien stören. Das nennt man manchmal Quorum Sensing. Wenn Bakterien schlechter miteinander kommunizieren können, können sie sich schlechter koordinieren und ihre Angriffsstrategien verlieren an Wirksamkeit. Dazu kommen antivirale und antimykotische Effekte, die in Laborstudien unter anderem gegen Candida Arten und verschiedene Viren gezeigt wurden. All das erklärt, warum Propolis für die Bienen hygienischer Schutzstoff Nummer eins ist und warum Menschen es seit Jahrhunderten auf geschädigte Haut oder gereizte Schleimhäute geben. Diese Effekte werden inzwischen weltweit beschrieben, etwa in Untersuchungen aus Iran, Brasilien, Vietnam, Japan und Griechenland, wo der jeweilige regionale Propolis Typ ganz unterschiedliche Leitstoffe enthält, aber in Labortests wieder und wieder antimikrobielle Aktivität zeigt.

Neben der direkten Wirkung gegen Keime interessiert die Forschung heute besonders die entzündungsregulierende Wirkung von Propolis. Entzündung ist zunächst nichts Schlechtes. Sie ist die Sprache, mit der unser Immunsystem auf Verletzung oder Krankheit reagiert. Aber zu viel Entzündung oder dauerhaft anhaltende Entzündung schadet Gewebe und verzögert Heilung. In Laboruntersuchungen und Tierversuchen hat man gesehen, dass Propolis bestimmte Botenstoffe der Entzündung dämpfen kann. Dazu gehören Signalstoffe wie Interleukin eins beta oder Tumor Nekrose Faktor alpha, die für starke Entzündungsreaktionen verantwortlich sind. Wenn diese Signale gezielt etwas heruntergefahren werden, kann Gewebe sich beruhigen und Heilung besser anlaufen. Genau diese Eigenschaft könnte erklären, warum Propolis in Studien aus den Jahren zwei tausend einundzwanzig bis zwei tausenddreiundzwanzig bei Patientinnen und Patienten mit Covid neunzehn nicht nur die Keimbelastung beeinflusst hat, sondern auch Komplikationen wie überschießende Entzündungsreaktionen im Körper, zum Beispiel am Lungen und Nierenapparat. Diese entzündungsmodulierenden Eigenschaften werden derzeit auch in ganz anderen Bereichen untersucht, etwa in der Dermatologie, in der Wundversorgung nach Operationen und in der Zahnmedizin bei gereiztem Zahnfleisch.

So weit klingt Propolis fast wie ein perfekter Naturstoff für die Hausapotheke. Und tatsächlich wird Propolis in vielen Ländern als Tropfen, Tinktur, Spray, Salbe, Lutschpastille oder Mundspülung frei verkauft. Trotzdem ist die rechtliche Lage nicht überall gleich, und gerade in Deutschland ist die Einstufung von Propolis heikel. Der Grund dafür ist nicht nur Bürokratie, sondern Wissenschaft.

In Deutschland gilt für alles, was als Arzneimittel verkauft werden soll, ein strenges Zulassungsverfahren. Ein Präparat muss eindeutig zusammengesetzt, reproduzierbar herstellbar und seine Wirkung muss durch aussagekräftige Daten belegt sein. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, also die zuständige Behörde, verlangt unter anderem den Nachweis von Wirksamkeit, Sicherheit und gleichbleibender Qualität. Das bedeutet unter anderem, dass jede Charge eines Arzneimittels wirklich praktisch identisch sein muss mit der nächsten Charge, damit Ärztinnen und Ärzte genau wissen, was sie verordnen.

Genau das ist bei Propolis schwierig. Propolis ist kein einzelner Wirkstoff, sondern ein Naturverbundstoff aus Hunderten Komponenten, und diese Komponenten hängen vom Standort, von den besuchten Bäumen, von der Jahreszeit und damit letztlich sogar vom Wetter ab. Messungen aus Deutschland und anderen Ländern zeigen, dass Propolis aus zwei aufeinander folgenden Jahren vom selben Standplatz sich chemisch spürbar unterscheiden kann, weil die Bienen je nach Blüte und Baumangebot andere Harze eintragen. Das heißt, Propolis hat nicht eine feste Zusammensetzung, sondern eine Bandbreite. Behörden sehen hier ein Problem. Ein klassisches Arzneimittel muss nachweisen, dass jede Packung gleich ist. Bei Propolis schwankt der Gehalt an Flavonoiden, Phenolsäuren, Terpenen und anderen aktiven Bestandteilen von Natur aus. Deshalb ist eine einheitliche Zulassung als Humanarzneimittel in Deutschland sehr schwer. Verbraucherzentralen und Landesbehörden verweisen außerdem darauf, dass Propolis ein allergenes Potenzial besitzt. Menschen, die stark auf Bienenprodukte reagieren oder auf Baumharze sensibel sind, können Hautreizungen bekommen oder allergische Reaktionen entwickeln. Darum dürfen Imkerinnen und Imker nach deutschem Recht in der Regel kein selbst gemischtes Propolis Präparat als Arzneimittel verkaufen. Sie dürfen meist nur Rohpropolis anbieten. Fertige Propolis Produkte, die als Arzneimittel gelten wollen, müssen den Weg der regulären Zulassung gehen. Das ist teuer und aufwendig und bedeutet, dass man eine gleichbleibende Rezeptur nachweisen muss. Genau daran scheitern viele kleinen Anbieter. Diese Einschätzung ist in Deutschland zum Beispiel durch Bewertungen der Verbraucherzentrale aus dem Jahr zweitausendfünfundzwanzig und durch Fachinformationen aus den Landesbehörden für Lebensmittelüberwachung beschrieben worden. Dort wird betont, dass Propolis rechtlich oft als Nahrungsergänzung vermarktet wird, weil die Schwelle zur echten Arzneimittelzulassung sehr hoch liegt.

Propolis ist ein Naturstoff mit einer langen Kulturgeschichte, einer sehr klaren biologischen Aufgabe im Bienenstock und inzwischen einer beachtlichen Zahl moderner Studien aus vielen Ländern. In Finnland wurden Harzsalben, die gewissermaßen die Baumseite dieser Geschichte verkörpern, bereits vor rund zwei Jahrzehnten klinisch getestet und zeigten bei schwierigen chronischen Wunden beeindruckende Heilungsverläufe, auch bei Keimen, die sonst nur schwer zu kontrollieren sind. In Italien wurden ab zwei tausendzwanzig placebo kontrollierte doppelblinde Studien mit Propolis Halssprays durchgeführt und beschrieben, dass Halsschmerzen und andere Beschwerden der oberen Atemwege schneller nachlassen können. In Brasilien wurden zwei tausend einundzwanzig und zwei tausenddreiundzwanzig randomisierte klinische Studien mit standardisierter grüner Propolis bei stationären Covid Patientinnen und Patienten veröffentlicht, in denen unter anderem kürzere Klinikaufenthalte und weniger zusätzliche Krankenhausinfektionen beobachtet wurden. Osteuropa wiederum hat Propolis schon seit den sechziger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts als therapeutisch wertvoll betrachtet und in die praktische Medizin eingebunden, während man im Westen erst viel später begonnen hat, Propolis analytisch zu standardisieren, also chemisch genau zu beschreiben und klinisch sauber zu prüfen.

Das Bild, das sich daraus ergibt, ist fast poetisch. Ein Baum schützt seine Wunde mit Harz. Die Biene holt sich dieses Harz, veredelt es, macht daraus eine Substanz, die das ganze Bienenvolk vor Krankheitserregern schützt, den Stock abdichtet und sogar tote Eindringlinge konserviert, damit keine Fäulnis entsteht. Der Mensch beobachtet dieses Verhalten, lernt davon und versucht, diesen Stoff für sich nutzbar zu machen. Er prüft ihn im Labor, gibt ihn Patientinnen und Patienten und beschreibt ihn wissenschaftlich, von Finnland über Italien bis Brasilien. Gleichzeitig ringt die moderne Arzneimittelregulierung mit genau diesem Stoff, weil er lebendig ist und nie genau gleich. Propolis ist damit ein seltenes Beispiel dafür, dass Natur, Tier und Medizin direkt ineinandergreifen. Es ist ein uralter Werkstoff der Bienenhygiene und gleichzeitig ein moderner Forschungsgegenstand in der Klinik und im Prüflabor. Und auch wenn die Bürokratie manchmal bremst, bleibt dahinter eine einfache Tatsache stehen. Die Biene hat aus Baumharz ein pharmazeutisch hochinteressantes Schutzsystem gebaut, lange bevor der Mensch überhaupt wusste, was ein Bakterium ist.

Quellen:

- Silveira, M. A. D., et al. (2023). „Standardized Brazilian Green Propolis Extract (EPP-AF®) in Hospitalized Adult Patients with COVID-19.“ Scientific Reports, 13(1), 1-9. Link zur Studie

- Esposito, C., et al. (2021). „A Standardized Polyphenol Mixture Extracted from Poplar Type Propolis for Remission of Symptoms of Uncomplicated Upper Respiratory Tract Infection.“ Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine.

- Halboub, E., et al. (2020). „Efficacy of Propolis-Based Mouthwashes on Dental Plaque and Gingival Inflammation.“ Clinical and Experimental Dental Research.

- Ożarowski, M., et al. (2023). „The Effects of Propolis on Viral Respiratory Diseases.“ Molecules.

- Zulhendri, F., et al. (2022). „Propolis as Primary or Adjunctive Therapy in Respiratory Tract Related Diseases.“ Médecine et Maladies Infectieuses.

„Im Schatten des Glyphosats – Wenn das Gift die Stille bringt!“

Bienen als Frühwarnsystem für ein krankes Ökosystem

Ein Gespräch mit Thomas Radetzki über Glyphosat, Honig und die Verantwortung der Imker

Vor einigen Wochen führte ich ein langes Telefonat mit Thomas Radetzki, Imkermeister, Umweltaktivist, Gründer der Aurelia Stiftung und einer der profiliertesten Stimmen für den Schutz der Bienen im deutschsprachigen Raum.

Am 12. Februar 2011 erhielt Thomas Radetzki als geschäftsführender Vorstand von Mellifera e. V. den Apisticus-Ehrenpreis für besondere Verdienste in der Imkerei und Bienenkunde.

Ende Oktober 2013 wurden Thomas Radetzki und Achim Willand durch den Deutschen Berufs- und Erwerbsimkerbund der Goldene Stachel verliehen.

Förderpreis Ökologischer Landbau (2013) für die Lehr- und Versuchsimkerei Fischermühle (Mellifera e. V.).

Als Imker bewegt mich seine Arbeit besonders, denn Herr Radetzki hat nicht nur wissenschaftliche, sondern auch seelische Tiefe in seiner Haltung. Er spricht von den Bienen als Lehrmeisterinnen, als Wesen, die uns zeigen, wie Kooperation und Balance funktionieren.

In unserem Gespräch ging es um vieles: um Landwirtschaft, Biodiversität, unsere Gesundheit, und um Glyphosat. Ein Thema, welche von uns oft unterschätzt wird, obwohl es uns alle betrifft.

„Der stille Killer“

Glyphosat wirkt, indem es ein Enzym blockiert, das für den Aufbau aromatischer Aminosäuren in Pflanzen notwendig ist.

Doch dieses Enzym kommt nicht nur in Pflanzen vor, sondern auch in vielen Bodenbakterien und Pilzen. Damit stört Glyphosat die mikrobielle Balance, also das „Immunsystem“ des Bodens. Wenn Böden ihre Mikroflora verlieren, verliert auch die Pflanze an Vitalität.

Die Folge: Nektar- und Pollenqualität verändern sich, und die Bienen schwächen sich langfristig selbst und sterben dabei.

Mehrere wissenschaftliche Studien zeigen, dass Glyphosat nicht nur Pflanzen, sondern auch menschliche Zellen beeinträchtigen kann.

Eine Auswertung der International Agency for Research on Cancer (IARC, WHO, 2015) stufte Glyphosat als „wahrscheinlich krebserregend beim Menschen“ ein.

Andere Forschungsarbeiten, etwa von Antoniou et al. (Environmental Sciences Europe, 2019), weisen auf hormonelle Störungen, DNA-Schäden und negative Effekte auf die Darmflora hin.

Besonders besorgniserregend: Rückstände wurden bereits im Urin, in Muttermilch und in Monokultur Honig wie z.B. Rapshonig nachgewiesen.

Das zeigt, dass Glyphosat längst kein reines Landwirtschaftsproblem mehr ist, sondern Teil unseres Alltags.

Glyphosat ist mehr als nur ein Imker und Agrarthema

Honig ist das Gedächtnis einer Landschaft. Jede Wabe erzählt von den Blüten, den Böden, der Luft und vom Wetter, und leider manchmal auch von den Rückständen menschlichen Handelns. Glyphosat wird oft nur mit Landwirtschaft in Verbindung gebracht. Doch in Wahrheit ist der Stoff längst Teil eines größeren Kreislaufs, der weit in unseren Alltag hineinreicht.

Aktuelle Forschungen (u. a. Environmental Science & Pollution Research, 2023 und ScienceDirect 2024) zeigen, dass in vielen Wasch- und Spülmitteln sogenannte Phosphonate oder aminomethylhaltige Verbindungen enthalten sind.

Diese Stoffe können in Kläranlagen oder beim chemischen Zerfall, unter bestimmten Bedingungen, zu Glyphosat oder ähnlichen Verbindungen (z. B. AMPA) umgewandelt werden.

Das bedeutet: Selbst dort, wo keine Landwirtschaft betrieben wird, kann Glyphosat indirekt entstehen, in Städten, in Haushalten, in Klärschlämmen.

Ein Teil dieser Stoffe gelangt über das Abwasser in Flüsse und schließlich in den Boden zurück. Damit ist Glyphosat nicht nur ein Problem der Äcker, sondern ein Problem der Zivilisation.

Ein oft unterschätztes Risiko ist der illegale Handel mit gefälschten oder nicht zugelassenen Pflanzenschutzmitteln. In mehreren EU-Ländern wurden in den vergangenen Jahren größere Mengen nachgeahmter oder verbotener Produkte sichergestellt, unter anderem bei Einsätzen gegen den Schwarzmarkt. Diese Produkte stammen teilweise aus Kriminell organisierter Produktion und werden zu deutlich niedrigeren Preisen angeboten als reguläre Präparate. Das macht sie für wirtschaftlich unter Druck stehende Betriebe attraktiv, erhöht aber zugleich die Gefahr, dass unbekannte oder zusätzlich giftige Stoffe auf die Felder und als Lebensmitteln bei Ihnen auf dem Tisch gelangen.

Im Laufe unseres Telefonats kamen wir auch auf ein Thema zu sprechen, das zeigt, wie ernst die Aurelia Stiftung dieses Problem nimmt.

Thomas Radetzki hat gemeinsam mit seinem Team zwei Klagen gegen die EU-Kommission eingereicht, um die Verlängerung und erneute Genehmigung des Wirkstoffs Glyphosat rechtlich überprüfen zu lassen.

Diese Verfahren laufen derzeit vor dem Europäischen Gericht in Luxemburg und könnten richtungsweisend für die gesamte europäische Pestizidpolitik werden.

Die Klagen richten sich gegen die Entscheidungen der EU-Kommission von Dezember 2022 und Dezember 2023, die Glyphosat zunächst um ein Jahr und anschließend um zehn Jahre weiter zugelassen haben.

Radetzki und die Aurelia Stiftung wollen damit ein Musterverfahren schaffen, das zeigt, dass Biodiversitätsschutz und Vorsorgeprinzip keine leeren Worte bleiben dürfen.

Klage gegen Glyphosat – ein Signal für Europa

„Wir klagen gegen Glyphosat – Aurelia Stiftung“

Nur wenige Verbraucher wissen, dass Honig in Deutschland keiner verpflichtenden chemischen Kontrolle unterliegt.

Es gibt keine gesetzliche Vorschrift, nach der Honig regelmäßig auf Rückstände von Pflanzenschutzmitteln, Herbiziden oder anderen Chemikalien untersucht werden muss.

Das gilt auch für Sorten, die aus intensiv bewirtschafteten Monokulturen stammen etwa wie Raps-, oder Sonnenblumenhonig.

Gerade diese Trachtpflanzen werden in der konventionellen Landwirtschaft häufig behandelt und zwar nicht nur mit Unkrautvernichtern wie Glyphosat, sondern auch Fungiziden oder Insektiziden.

Ich verzichte bewusst auf den Transport meiner Bienen zu Raps oder andere Monokulturfeldern!

Raps wird in der konventionellen Landwirtschaft häufig mit Glyphosat behandelt, manchmal kurz vor der Ernte. Damit wird jede Tracht zu einem Spiel mit dem Risiko.

Für mich ist das kein Standort, sondern russisches Roulette mit meinen Bienen, mit dem Honig und letztlich mit unserer Gesundheit.

Bienen als Botschafterinnen

Ein Herzensprojekt von Thomas ist die geplante „Embassy of Bees“, die „Botschaft der Bienen“.

Sie soll eine diplomatische Institution werden, die auf internationaler Ebene für die Rechte der Bestäuber spricht, eine Art „UNO der Bienen“.

Ein visionärer Gedanke, dass Tiere, die uns das Leben ermöglichen, endlich auch eine Stimme in der Politik bekommen. Diese Idee berührt mich als Imker zutiefst, denn die Bienen sind mehr als nur Honiglieferanten. Sie sind Frühwarnsysteme, Lehrmeisterinnen und Mahnerinnen.

Wenn die Bienen verstummen, dann tut es die Natur gleich mit!

Von Glyphosat zu Gleichgewicht – der Blick nach vorn!

Ich sehe meine Arbeit als Imker inzwischen nicht mehr nur als Pflege meiner Bienenvölker, sondern als Beitrag zu einer größeren Bewegung.

Ich will Honig nicht nur schleudern, sondern auch mein Beitrag leisten.

Denn Glyphosat ist letztlich nur ein Symptom. Das eigentliche Thema ist, wie wir mit Chemikalien, Gesundheit, mit Boden, Wasser, Pflanzen, Tieren und uns selbst umgehen.

Thomas Radetzki sagte: „Von den Bienen zu lernen heißt, sich ums Ganze zu kümmern.“

Und genau das möchte ich tun!

Als Imker, der zuhört, dem Boden, den Pflanzen, den Bienen und den Menschen, die verstehen wollen, wie alles zusammenhängt.

Ich möchte mich herzlich bei Thomas Radetzki für das inspirierende und tiefgehende Telefonat bedanken!

Unser Gespräch hat mir gezeigt, wie viel Engagement, Wissen und Herzblut in seiner Arbeit für die Bienen, die Landwirtschaft und unsere gemeinsame Zukunft steckt.

Seine Gedanken über Verantwortung, Boden und Bewusstsein wirken lange nach, und bestärken mich, meinen eigenen Weg als Imker mit noch mehr Achtsamkeit und Entschlossenheit zu gehen!

Mehr über die Arbeit von Thomas Radetzki, Aurelia Stiftung und aktuelle Forschungsprojekte findest du auf:

Thomas Radetzki: https://www.radetzki.com

Aurelia Stiftung: https://www.aurelia-stiftung.de

Das Buch von Thomas Radetzki „Inspiration Biene“ Buchautoren: Thomas Radetzki und Matthias Eckoldt

„Biotechnologie der Antike“

Wie Ägypter Honig und Propolis revolutionär nutzten

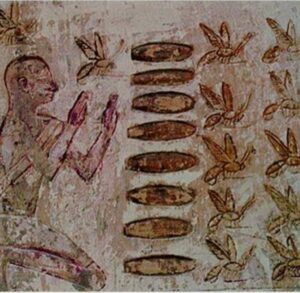

Stellen Sie sich vor, Sie öffnen ein Grab, das seit über drei Jahrtausenden versiegelt war, und finden in einer verzierten Vase einen goldene, dickflüssige Substanz, und sie ist immer noch genießbar. Dies ist kein Märchen, sondern die Realität für Archäologen, die auf den honiggefüllten Grabschatz der alten Ägypter stoßen. Doch dieses Wunder der Haltbarkeit ist nur die Spitze eines tiefen und faszinierenden Geheimnisses. Für die Zivilisation am Nil war das Geschenk der Bienen weit mehr als nur Süße; es war der göttliche Ursprung ihrer Kultur selbst. Der Legende nach entstanden die ersten Bienen aus den Tränen des Sonnengottes Ra, als sie auf die Erde fielen. Diese göttlichen Geschöpfe, der „Schweiß der Götter“, begannen sofort, Waben zu bauen und den Göttern zu dienen eine Verbindung, die so fundamental war, dass der Pharao selbst den Titel „Herr der Bienen“ trug und in Tempeln wie dem von Ne-User-Re die ältesten Darstellungen der Imkerei verewigt wurden.

Bildquelle: Imkerei im Alten Ägypten – Wikipedia

Aus diesem mythologischen Ursprung erwuchs eine der fortschrittlichsten und verehrtesten Praktiken des alten Ägyptens die Imkerei. Die Ägypter waren nicht nur passive Sammler, sie waren die ersten Wanderimker der Geschichte. Sie platzierten ihre tonnenförmigen Bienenstöcke aus Ton und Stroh auf Booten und ließen sich den Nil auf und ab treiben, ein sich ständig wandelndes Buffet aus blühenden Pflanzen für ihre Völker. Diese geniale Logistik sicherte nicht nur den Fortbestand der Bienen, sondern auch die Produktion eines Luxusgutes, das die Tafeln der Reichen und Adeligen zierte. Honig war das ultimative Süßungsmittel, die Grundlage für berauschenden Met und die geheime Zutat in unzähligen köstlichen Rezepten.

Doch sein wahrer Wert lag in seiner Macht über Leben und Tod. Schlägt man den berühmten Ebers Papyrus auf, eine umfassende medizinische Enzyklopädie, so stößt man auf über 900 Rezepte, in denen Honig eine zentrale Rolle spielt. Ob zur Behandlung von infizierten Wunden, Verbrennungen oder Augenleiden. Die heilende Kraft des Honigs war den Priesterärzten wohlbekannt. Was sie damals nutzten, bestätigt die moderne Wissenschaft heute. Die einzigartige Kombination aus geringem Wassergehalt, hohem Zuckergehalt und dem natürlichen Enzym, das Wasserstoffperoxid freisetzt, verleiht dem Honig seine stark antibakteriellen und damit unverderblichen Eigenschaften. Studien in Fachzeitschriften wie „The Journal of Wound Care“ belegen, was die Ägypter bereits praktizierten.

Die Bienen hielten ein noch mächtigeres Geheimnis in ihrem Arsenal verborgen: Propolis. Dieses klebrige, harzige Kittharz, mit dem sie ihren Stock abdichten, wurde von den Ägyptern als das „braune Gold“ der Bienen verehrt. Seine bemerkenswerten Eigenschaften machten es zu einem unverzichtbaren Werkzeug für die vielleicht wichtigste kulturelle Praxis Ägyptens die Mumifizierung. Die Einbalsamierer, die wahrscheinlich über ein profundes Wissen der Bienenprodukte verfügten, nutzten Propolis aufgrund seiner stark antibakteriellen und pilzhemmenden Wirkung, um die heiligen Körper der Verstorbenen vor dem Verfall zu bewahren. Auch die Mumifizierung heiliger Tiere wie des Apis-Stiers wäre ohne diesen Schutz kaum denkbar gewesen. Betrachtet man moderne Forschungsübersichten, beispielsweise im „Asian Pacific Journal of Cancer Prevention“, die die antioxidative und antimikrobielle Kraft von Propolis detailliert beschreiben, wird klar, dass die ägyptischen Heiler mit ihrer Anwendung dieses Stoffes ihrer Zeit um Jahrtausende voraus waren.

Bildquelle: Tutanchamun – Wikipedia

Diese tiefe Verbindung zu Reinheit, Heilung und Bewahrung führte die Bedeutung von Honig und Bienen schließlich über die irdische Welt hinaus. Sie wurden zu einer heiligen Brücke in die Ewigkeit. Als essentielle Grabbeigabe, wie in Tutanchamuns Grab gefunden, sollte der Honig die Verstorbenen auf ihrer gefährlichen Reise ins Jenseits nähren und die Gunst der Götter sichern. Er war die Nahrung der Unsterblichkeit, das süße Versprechen auf ein Leben nach dem Tod.

Das alte Ägypten, eine der strahlendsten Zivilisationen der Geschichte, wäre ohne die humble Biene in ihrer vollen Pracht nicht denkbar gewesen. Sie war Gottessymbol, Apotheke, Luxus Lebensmittel und Jenseitsführer in einem. Wenn wir also heute das letzte unverderbliche Lebensmittel der Antike bestaunen, blicken wir nicht nur auf ein historisches Kuriosum, sondern auf das Fundament einer Welt, die auf dem Rücken der heiligen Bienen des Pharao erbaut wurde.

„Verwechslung ade!“

Wer sticht wirklich?

Biene, Wespe, Hornisse im schnellen Vergleich

Der kompakte Herbst-Guide zum Erkennen, richtigen Verhalten und sicheren Miteinander

Wichtig vorab: Honigbienen stechen Menschen im Freien so gut wie nie! Fern vom Bienenstock haben sie keinen Grund dazu. Ein Stich passiert meist nur, wenn eine Biene eingeklemmt oder gequetscht wird (zum Beispiel unter Kleidung) oder wenn man versehentlich auf sie tritt. Das ist selten, denn Bienen sitzen fast immer auf Blüten, am Boden sind sie nur kurz beim Trinken am Uferrand oder direkt vor dem Stock. Viele Stiche, die man der Biene zuschreibt, stammen in Wirklichkeit von Wespen.

In 5 Sekunden unterscheiden

Honigbiene: rundlicher Körper, sichtbar behaart, braun-golden, oft mit Pollenhöschen. An Blüten unterwegs, kaum am Kuchen.

Wespe: glatt und glänzend, hartes Schwarz-Signal Gelb, schlanke Wespentaille. Im Spätsommer gern an Süßem und Deftigem.

Hornisse: deutlich größer (bis etwa 2,5 cm), Orange – Rotes Gesicht, Gelblich/Signalfarben Körper. Meidet süßes Essen, jagt Insekten.

Hummel: sehr rund und dicht behaart, gemütliches Brummen, friedfertig.

Wer sticht wann?

Biene: fern vom Stock fast nie, Ausnahmen sind Einklemmen, Drauftreten.

Wespe: im Spätsommer deutlich forsch, häufigster Tischgast und damit häufigster Stichverursacher.

Nicht fuchteln, ruhig bleiben! Bleibt das Insekt, langsam weggehen. Schlechte Nachricht…die Wespen haben Späher, die bei Futterfund rasch weitere Tiere anlocken. Das heißt Picknick, oder romantische und ruhige Abendessen ist oft vorbei sobald eine Wespe bei Ihnen Futter für sich findet.

Hornisse: meist friedlich, sticht vor allem bei Nestnähe und Bedrohung.

Hummel: sehr tolerant, sticht fast nur bei massiver Neststörung oder Bedrohung.

Warum Wespen im Herbst auffallen?

Wespenvölker sind jetzt am größten, die Larvenaufzucht läuft aus, Arbeiterinnen suchen Zucker und Eiweiß. Viele Arten jagen andere Insekten, nehmen aber auch Aas und Abfälle an. Darum interessieren sie sich für Wurst, Grillgut, Müll und Fallobst.

Gesundheitsrisiko realistisch

Typisch sind Schmerz, Schwellung und bei entsprechend veranlagten Personen allergische Reaktionen bis Anaphylaxie.

Weil Wespen auch an Aas und Abfällen fressen, können sie Umweltkeime am Körper oder Stachel tragen. Gute Hygiene nach Stichen ist sinnvoll: sauber halten, kühlen, beobachten.

Herbst-Tipps, die 90 Prozent aller Situationen lösen

1. Getränke abdecken, lieber durchsichtige Gläser als Dosen um zu sehen was sie trinken gerade. Auch bei Eis essen immer hinschauen. Vor meinen Augen hat mein Bekannte Ein Stück Eis zusammen mit eine Wespe gegessen mit eine sehr schmerzhafte Erfahrung.

2. Ruhe bewahren: nicht pusten, nicht rum schlagen.

3. Essensreste zügig wegräumen, Müll und Kompost schließen, Fallobst aufsammeln.

4. Abstand zu Nestern halten.

5. Für Kinder: Becher mit Deckel und Strohhalm, ruhige Bewegungen üben.

Erste Hilfe – und wann 112

Stachel (bei Bienen) zügig entfernen, kühlen (Tuch, kalte Umschläge).

Stich im Mund- oder Rachenraum: sofort 112 anrufen, von innen Eis lutschen, außen kühlen!

Anzeichen einer schweren allergischen Reaktion wie Atemnot, Schwindel, Kreislaufprobleme oder großflächige Quaddeln – 112 anrufen, Allergikerinnen und Allergiker verwenden ihr verordnetes Notfallset!

Als Empfehlung wenn keine Fachhilfe da ist wie z.B. im Ausland / in der Wildnis. Bei o.g. Symptomen (Besser als überhaupt nichts) freiverkäufliche und bekannte Antiallergikum verwenden welchen man immer logischerweise auch aus anderen Gründen immer dabei haben soll.

„Kampf der Süßen Kronen“

Premium-Honige im Vergleich

Eine kleine Kulturgeschichte von Wald, Tanne, Manuka und Heidehonig mit dem Blick über den Tellerrand

Vorweg: Wald-, Tannen- und Heidehonig waren nicht nur Delikatessen. In Klöstern und der Volksmedizin galten sie als heilkräftig für Atemwege, Haut und Wunden. Heute werden eigens aufbereitete, steril hergestellte Honige als medizinische Produkte in der Wundversorgung eingesetzt und sind in Apotheken erhältlich.

Waldhonig erzählt von einer Zeit, in der Imkerei eine Waldkultur war. In alten Eichen und Kiefern höhlte man Stämme aus, hing Klotzbeuten auf. Aus dem Handwerk der Zeidler wurden Zünfte, Rechte und Pflichten. Honig und Wachs hatten Abgabenwert: Wachs erhellte Kirchen, Honig süßte Feste und würzte das Brot der Städte. Aus Honigtau, dem zuckerreichen Saft, den Läuse auf Fichten, Tannen oder Eichen hinterlassen entsteht der dunkle, mineralische Waldhonig. Harzig im Duft, mit langem, klaren Nachhall. Gelingt ein Tannentau-Jahr, wird daraus Tannenhonig balsamisch, nobel und selten. Nicht selten schimmert Waldhonig perlmuttfarben, zart ins Grüne was hin und wieder auch bei mir vorkommt. Ein feines Jahrgangszeichen, das Kennerinnen und Kenner schätzen.

Auch in Osteuropa und der ehemaligen Sowjetunion erhielt dieses „dunkle Gold“ ein eigenes Kapitel. Ab den 1920er-Jahren bündelte das landesweit bekannte Fachmagazin Pchelovodstvo (Imkerei) Methoden, Studien und Praxiswissen. Institute und große Waldregionen beschrieben Leitfähigkeit, Mineralstoff- und Eiweißgehalt, Pollenbilder und Authentizitätsmerkmale von Honigtauhonigen. In den waldreichen Gebieten des Urals und der Bashkirischen Republik blieb zudem die Baumimkerei lebendig, eine Praxis, die den Wald als Lebensraum achtet und meist nur einmal im Spätsommer in die Vorräte eingreift. So blieben Handwerk, Waldökologie und Honigqualität eng verwoben.

Heidehonig ist Spätsommer im Glas.

Die Besenheide liebt mageren Boden, Wind und Licht. Wenn sie blüht, beginnt eine kurze, intensive Tracht. Der Honig ist thixotrop, in Ruhe gelartig, beim Rühren kurz fließend, dann wieder fest. Das macht die Ernte zur Handarbeit….Häufig wird er gepresst statt geschleudert. Im Geschmack wirkt er malzig, würzig, mit rötlichem Schimmer. Seine Erzählfäden reichen in den Norden: Honig war die Seele des Mets, des Fest- und Ritualtranks. Um die Heidenorde kursierten Geschichten bewahrter Rezepturen.Sicher ist vor allem dies: Heide prägte den Geschmack ganzer Regionen und tut es bis heute. Auch die Landschaft gehört zur Geschichte: Hüteschafe, Pflegefeuer und traditionelle Nutzung hielten Heiden offen und ermöglichten diese besondere Tracht.

Was Wald/Tanne und Heide eint, ist ihre Dunkelheit, und damit oft ihre innere Kraft. Dunkle Honige bringen mehr Mineralien, einen hohen Leitwert und reichlich Polyphenole mit. Das schenkt Tiefe, Struktur und erklärt, warum beide so gut zu gereiftem Käse, Wild, Sauerteig oder kräftigen Saucen passen. Hinter der Sinneseindrücklichkeit steckt greifbare Biochemie: Polyphenole wie Flavonoide und Phenolsäuren fangen in Labortests freie Radikale ab. Für den Menschen tragen sie zur gesamten Antioxidantienzufuhr der Ernährung bei und können Oxidation empfindlicher Moleküle (etwa Fette) bremsen. Kein Heilversprechen, aber ein nachvollziehbarer Baustein einer vielseitigen Kost. Auch Honig-Enzyme spielen mit. Wird Honig leicht verdünnt, setzt die Glucose-Oxidase in kleiner, anhaltender Menge Wasserstoffperoxid frei. Teil der antimikrobiellen Grundausstattung. Der hohe Leitwert wiederum spiegelt die Mineralien wider, vor allem Kalium, dazu Magnesium, Calcium, Phosphat und Spurenelemente. Sensorisch gibt das Tiefe, Länge und dieses feine, fast umamiartige Mundgefühl. Ernährungsphysiologisch liefern dunkle Honige in kleinen Portionen spürbar mehr Elektrolyte als viele helle Sorten. Man könnte sagen: Der Leitwert schmeckt, und er steht für Substanz. Zusammengenommen erklärt das, warum diese Honige so „erwachsen“ wirken: Antioxidative Kapazität, Enzymaktivität und Mineralien greifen wie Zahnräder ineinander.

Über das Meer geblickt, wartet eine andere Honiggeschichte: Manuka. Berühmt durch eine besondere, MGO-basierte antibakterielle Aktivität, hat er seine Nische. Doch der Schritt vom Naturprodukt zur globalen Premium-Ware bringt Schatten mit sich. In Teilen der Produktion sind Kunststoff-Mittelwände und -Rahmen verbreitet, aber weit entfernt vom materialehrlichen Handwerk mit Holzrahmen und rückverfolgbaren Wachswaben.

Im Video ist zu sehen, wie der Kunststoff sogar brennt und am Rand schmilzt möchte man so etwas wirklich in Verbindung mit Lebensmitteln haben? Und das ist nur ein Beispiel dafür, wie solche Mittelwände in der Praxis tatsächlich verwendet werden. So oder so hat thermisch beanspruchter Kunststoff im Bienenstock nichts zu suchen.

Thermisch beanspruchte Kunststoffe stehen häufig in der Kritik, weil bei Überhitzung Zersetzungsprodukte entstehen können. Im diesen Fall betrifft das besonders Kunststoff-Rämchen mit Plastikmittelwände , die beim Auftragen von Wachs zwangsläufig erhitzt werden.

Hinzu kommen lange Transportwege, intensive Vermarktung und Lizenzsysteme. All das treibt die Kosten, und in einem weltweiten Markt steigt der Druck zu Fälschungen und Misskennzeichnungen. So klettern Endpreise bisweilen in Höhen, die eher nach Marketing als nach Landschaft klingen.

Darum richtet sich der Blick wieder näher heran auf die dunklen Tropfen aus Wald, Tanne und Heide. Sie brauchen keine Fernlogistik und keine Plastiksysteme, um zu überzeugen. Ihr „Premium“ steckt im Jahrgang, verwendete Materialien, im Wetter, in der Natur und Imkerhand. Im leisen Perlmutt-Schimmer und im langen Nachhall am Gaumen. Wer im Glas mehr sucht als Süße, findet hier Landschaft, Handwerk und Geschichte und die leise Erinnerung, dass Honig Genuss- und Heiltradition zugleich sein kann. Medizinisch aufbereitet in der Praxis, als Tischhonig im Alltag, stets mit einer Geschichte, die draußen beginnt, im Wald und auf der Heide.

„Durstfalle Landwirtschaft – Wie Bienen beim Wasserholen sterben“

Die Bienen, jene fleißigen Wasserträgerinnen des Bienenstaates, gehen bei ihrer Suche nach Wasser mit großer Vorsicht vor. Fließende Bäche und rauschende Wasserläufe meiden sie lieber, zu groß ist die Gefahr, dabei zu verunglücken. Stattdessen zieht es sie zu feuchten Moospolstern, an die Ränder von Pfützen oder zu kleinen, stillen Teichen, die von Wasserpflanzen umgeben sind. Diese stehenden Gewässer haben für die Bienen nicht nur den Vorteil der Sicherheit, sie enthalten auch wertvolle Mineralstoffe und Stickstoff, die für ihren Stoffwechsel und die Entwicklung ihrer Brut unerlässlich sind.

Doch was als Lebensquelle dient, kann mitunter zur tödlichen Falle werden.

Bilquelle: uzbloknot.com

Die Gefahr im Guttationstropfen

Manche Pflanzen wie der industriell angebaute Mais geben in den frühen Morgenstunden sogenannte Guttationstropfen ab. Dabei handelt es sich nicht um Tau, sondern um Pflanzensaft, der durch Wurzeldruck an den Blatträndern austritt. Diese Tropfen wirken für Bienen wie ein willkommenes Wasserangebot. Doch bei genmanipuliertem oder mit Pestiziden behandeltem Mais enthalten sie mitunter Pestizidkonzentrationen, die tausendfach über der tödlichen Dosis für Bienen liegen. Ein einziger Tropfen kann ausreichen, um eine Sammlerin in kürzester Zeit zu töten.

Auch andere großflächig angebaute Monokulturen, etwa Rapsfelder, stellen eine ähnliche Gefahr dar. Wird Raps mit Glyphosat oder vergleichbaren Herbiziden behandelt, können sich auch in seinen Guttationstropfen oder auf den Pflanzenoberflächen Rückstände befinden, die für Bienen toxisch sind. Besonders problematisch: Diese Felder blühen oft zur gleichen Zeit, in der Bienen intensiv auf Nahrungssuche sind. Die Insekten fliegen sie gezielt an nicht ahnend, dass Nektar, Pollen oder Wasser auf den Blättern tödliche Stoffe enthalten können.

Die Zeiten, in denen Bienen noch bedenkenlos aus jeder Pfütze trinken konnten, scheinen endgültig vorbei.

Warum trinken Bienen überhaupt giftiges Wasser?

Forscherinnen wie Gabriela de Brito Sanchez vom CNRS in Toulouse haben sich diese Frage gestellt. In Experimenten setzten sie Bienen verschiedenen Flüssigkeiten aus: einer süßen Zuckerlösung und einer bitter-salzigen Substanz. Solange die Wahl bestand, entschieden sich die Tiere stets für die süße Variante. Doch wenn sie keine Alternative hatten, nahmen sie selbst jene Flüssigkeiten auf, die sie zuvor gemieden hatten, unabhängig davon, wie hungrig oder energiearm sie waren.

Diese Verhaltensweise deutet auf ein fundamentales Problem hin: Nicht die Unkenntnis der Gefahr treibt die Bienen zum Gift, sondern das Fehlen sicherer Alternativen.

Der Mangel an sauberem Wasser und vielfältiger Nahrung zwingt sie zu riskanten Entscheidungen. Sie trinken giftige Tropfen, weil sie keine andere Wahl haben. Die moderne Landwirtschaft mit ihren Monokulturen, sei es Mais, Raps oder andere Nutzpflanzen, raubt ihnen nicht nur die Vielfalt, sondern auch die Sicherheit. Pestizidrückstände, Herbizide wie Glyphosat und der Rückgang unberührter Natur zwingen sie, buchstäblich ihr Leben zu riskieren, und damit auch das ihrer gesamten Kolonie.

„Blütenflüstern“

Warum Bienenmädels nicht auf Rosen stehen

Zwei Realitäten nebeneinander

Im selben Garten existieren zwei Welten. Unsere farbenfrohe, vertraute Realität und die für Bienen unsichtbare, aber real leuchtende Dimension aus UV-Signalen. Wo wir eine gelbe Blume sehen, erkennt die Biene einen kontrastreichen, signalstarken Wegweiser. Und wenn wir eine rote Blume bestaunen, ignoriert sie sie, weil sie für sie dunkel wirkt.

Rote Blumen wirken für die Bienen düster und meist uninteressant. Kein Wunder also, dass viele bestäubungsabhängige Pflanzen eher bläuliche, violette oder gelblich-grüne Töne bevorzugen, die die Bienen gut sehen. Studien zeigen, dass Bienen UV-Muster beim Landen bevorzugen sie finden schneller zum Nektar und landen gezielter.

Farben sind nicht einfach nur schön – sie sind Nachrichten. Aber wer sie empfängt, entscheidet darüber, was sie bedeuten. Für uns Menschen deckt das sichtbare Spektrum Licht zwischen etwa 380 und 740 Nanometern ab. Diese Spanne umfasst Violett, Blau, Cyan, Grün, Gelb, Orange und Rot – und unser Gehirn kann darüber hinaus Mischfarben wie Rosa oder Magenta erzeugen.

So sieht Löwenzahn für die Bienen und uns Menschen aus

Blüten, die für uns „einfarbig“ erscheinen, tragen oft unsichtbare UV-Muster. Diese Muster fungieren als Leuchtpfade – Bullaugen, Pfeile oder Kontrastflächen, die die Biene zum Nektarzentrum leiten. Für uns ein schlichtes Gänseblümchen, für die Biene ein hell leuchtender Korridor mit Abschlussleuchte. Diese UV-Markierungen sind das Resultat einer Ko-Evolution zwischen Pflanzen und ihren Tierbestäubern.

Beim Fotografieren mit UV-Kameras sehen wir dann ein Wunder. UV-Muster, die aussehen wie geheime Tinte der Blumen. Anders als im Biologiebuch wirkt es wie Magie und wir verstehen, wie wichtig diese Signale sind

Bienen bewegen sich in einem anderen Farbraum: Sie sehen Ultraviolett (UV) im Bereich von 300 bis 400 nm, sowie Blau zwischen 430 und 470 nm, und Grün zwischen 520 und 560 nm. Rot und Orange liegen außerhalb ihrer Wahrnehmung – diese wirken für Bienen eher wie Dunkelgrün bis Schwarz. Dafür taucht UV auf, eine Farbe, die uns komplett verborgen bleibt.

Unser Farbspektrum:

Farbe Wellenlänge (nm)

Violett 380–450

Blau 450–495

Cyan 485–500

Grün 500–570

Gelb 565–590

Orange 590–625

Rot 625–740

Diese Spektralfarben bauen wir im Kopf zusammen – so entstehen auch nicht-spektrographische Töne wie Braun oder Magenta.

Farbspektrum der Biene

Sichtbare Farben (Bienen) Wellenlänge (nm) Bedeutung

Ultraviolett (UV) 300–400 Stark sichtbar, leuchtet geheim

Blau 430–470 Klar erkannt

Grün 520–560 Wahrnehmbar

Rot / Orange / Gelb > 560 Schwarz bis Dunkelgrün

UV ist für uns unsichtbar, Rot dafür für Bienen.

Das heißt Farben sind immer subjektiv. Es gibt keine absolute Farb-Wirklichkeit nur unterschiedliche Perspektiven. In einem Garten voller Blüten leben parallel verschiedene Wahrnehmungswelten. Und das ist das Schöne an der Natur, sie ist nicht eindimensional, sie ist bunt, spannend und überraschend, egal, durch welche Augen wir schauen.

Zusätzlich dazu besitzen Bienen zwei große Facettenaugen mit tausenden winziger Einzelaugen („Ommatidien“) sowie drei Punktaugen zur Lichtorientierung. Jeder Ommatidium enthält Rezeptoren für UV, Blau oder Grün. So entsteht ein Mosaik ihrer Umgebung. Die chromatische Schärfe ist gering, aber Kontraste und Bewegungen erkennen sie schnell perfekt für einen flinken Flug durch die Sommerflora.

“ Metamorphose des Lichts „

Tief im Inneren eines Bienenstocks, verborgen in einer sechseckigen Wachswabe, beginnt ein Leben, das uns Menschen oft verborgen bleibt leise, unscheinbar und doch hochkomplex. Alles beginnt mit einem winzigen Ei, kaum größer als ein Staubkorn. Die Bienenkönigin hat es höchstpersönlich abgelegt, und mit ihm startet eine Entwicklung, die in der Insektenwelt ihresgleichen sucht

Nach genau drei Tagen schlüpft aus diesem Ei eine winzige, beinlose Larve, weiß, weich und gekrümmt. Sie sieht aus wie ein winziges Komma im dunklen Wachs, doch in ihr schlummern bereits die Anlagen einer flugfähigen Arbeiterin. Jetzt beginnt der große Hunger. Rund um die Uhr wird die Larve von Ammenbienen gefüttert mit einer speziellen Nährlösung aus Pollen, Honig und einem Hauch Gelee Royale. Was wie einfacher Brei aussieht, ist in Wirklichkeit eine hochwirksame Wachstumsformel der Natur.

In nur wenigen Tagen vervielfacht die Larve ihr Gewicht und zwar nicht doppelt oder dreifach, sondern um das 1.500-Fache! Sie wächst so schnell, dass sie sich ganze fünfmal häuten muss, weil ihre Haut schlichtweg zu eng wird. Forschende vergleichen dieses Wachstum mit einem Neugeborenen, das innerhalb einer Woche das Gewicht eines Elefanten erreicht nur eben in Miniaturform.

Hochwertige Proteine für den Zellaufbau

Vitamine und Mineralstoffe für Entwicklung, Immunfunktion und Nerven

Fettsäuren für Energie und gesunde Zellmembranen

Und spezielle Enzyme, die die Verdauung und den Stoffwechsel auf Hochtouren bringen

Diese Nährstoffe sind exakt auf das rasante Wachstum abgestimmt. Nichts ist dem Zufall überlassen.Die Natur liefert präzise das, was für Höchstleistung gebraucht wird

Auch bei uns ist Ernährung nicht bloß eine Mahlzeit sie ist ein biologischer Bauplan. Jede Zelle, jedes Organ, unsere Konzentration, unsere Energie und sogar unsere Stimmung hängen davon ab, was wir unserem Körper zuführen.

Wie bei der Bienenlarve ist unsere Ernährung entscheidend dafür, wie wir uns entwickeln, wie gut wir funktionieren und wie lange wir gesund bleiben

Am siebten Tag ist Schluss mit Fressen. Die Larve spinnt sich in einen hauchdünnen Kokon und verwandelt sich. Die Ammenbienen verschließen nun die Wabenzelle mit einer schützenden Wachsschicht. Im Inneren beginnt das eigentliche Wunder: die Metamorphose! Das komplette Larvengewebe wird aufgelöst und neu zusammengesetzt. Aus dem weichen Wurm entsteht Stück für Stück ein Insekt mit Augen, Flügeln, sechs Beinen und feinsten Haaren zur Wahrnehmung von Temperatur, Duft und Bewegung.

Nach insgesamt 21 Tagen ist es so weit. Die neue Biene ist fertig und bereit für das Licht der Welt. Mit ihren kräftigen Kiefern nagt sie sich durch den Zellverschluss und krabbelt zum ersten Mal hinaus in den Stock. Kaum draußen, wird sie von älteren Arbeiterinnen begrüßt. Sie berühren sie mit den Fühlern, tauschen Duftstoffe aus und „scannen“ sie buchstäblich mit ihren Antennen. Nur wer gesund ist, wird vollständig ins Volk integriert.

Kommunikation ist bei Bienen ein sinnliches Erlebnis. Düfte, Berührungen und feinste Vibrationen bestimmen, wie die Neuankömmling aufgenommen wird. Innerhalb weniger Stunden beginnt sie, erste Aufgaben zu übernehmen, etwa das Putzen leerer Wabenzellen oder das Wärmen der Brut. In den folgenden Tagen durchläuft sie eine Art „Bienen-Ausbildung“, bevor sie später als Sammelbiene hinausfliegen darf.

Was wie ein stilles, kleines Leben beginnt, ist in Wahrheit ein streng organisierter Entwicklungsprozess, eine perfekte Kombination aus Biologie, sozialem Verhalten und erstaunlicher Intelligenz. Wissenschaftler bezeichnen die Bienen deshalb nicht nur als Insekten, sondern als Teil eines Superorganismus „BIEN„, in dem jeder genau weiß, was zu tun ist.

Diese Entwicklung erinnert uns daran, wie faszinierend, komplex und perfekt die Natur ist und dass selbst in der kleinsten Wabe eine ganze Welt verborgen liegt, voller Geheimnisse, Wunder und Leben.

SUGAR FREE!

Warum ich meinen Bienen KEINEN Zucker füttere

In der heutigen Imkerei ist das Füttern mit Zuckerlösung leider fast selbstverständlich. Nach der Honigernte im Spätsommer oder bei Trachtpausen im Sommer greifen viele Imker zum Zucker, um die Völker mit Ersatznahrung zu versorgen. Das mag ökonomisch sinnvoll erscheinen – ich lehne es jedoch entschieden ab!

Was ist bei klassischen Imkereien üblich? Der Standard der Zuckerfütterung

Zumeist wird in zwei Situationen Zucker zugefüttert:

1. Im Spätsommer/Herbst, nach der Honigernte, erhalten die Völker bis zu 15–20 kg Zuckerlösung (Invertzucker, Sirup oder Kristallzucker mit Wasser), um ihre Wintervorräte aufzufüllen.

2. In Sommer-Trachtpausen, wenn keine Blüten verfügbar sind, wird Zucker gegeben, um den Brutbetrieb aufrechtzuerhalten und Schwächung zu verhindern.

Das klingt zunächst vernünftig – hat aber Schattenseiten, über die kaum gesprochen wird.

Meine Gründe gegen Zuckerfütterung

Verfälschung des Honigs – Zuckerreste können in den Vorräten landen. Zucker, der einmal im Stock ist, kann in Honigwaben eingetragen werden, besonders bei Frühjahrsbeginn oder bei erneuter Honigproduktion nach einer Trachtpause. So entstehen Honige mit Zuckerbestandteilen, die den rechtlichen Anforderungen nicht mehr entsprechen (Quelle: Honigverordnung; DIB-Leitfaden 2020).

Honig sollte rein bleiben – ohne Zuckerbeimischung!

Schimmelbildung durch massive Feuchtelast

Die übliche Zuckerlösung wird in Mischungsverhältnissen von 1:1 (50 % Zucker, 50 % Wasser) oder 3:2 (drei Teile Zucker, zwei Teile Wasser) gegeben. Das Problem liegt jedoch nicht nur im hohen Wasseranteil, sondern vor allem darin, dass die Bienen auf einmal mehrere Liter oder Kilo dieser Lösung verarbeiten müssen.

Im Gegensatz zur natürlichen Nektarsammlung bei der die Bienen nach und nach kleine Mengen verarbeiten und dabei kontinuierlich Wasser verdunsten, werden bei der künstlichen Fütterung große Mengen auf einen Schlag eingetragen. Diese müssen rasch eingedickt und gelagert werden. Dabei entsteht kurzfristig eine extreme Feuchtelast im Bienenstock.

Die Folgen:

Feuchtigkeit staut sich im Holz, an Rähmchen, Wänden und Deckeln

Schimmelbildung an Beutenteilen, Rämchen und sogar auf Honigwaben.

Störung des Stockklimas und Gefahr für Bienenkrankheiten. Diese Bedingungen fördern nicht nur Pilzbefall, sondern können auch hygienisch problematisch für den Honig werden, wenn der Zuckerstoffwechsel im Bienenkörper nicht stabil bleibt (vgl. Aumeier, Imkern leicht gemacht, 2022).

Räuberei – wenn Bienen zu Räubern werden

Zuckerlösungen verströmen einen intensiven Geruch und locken andere Bienenvölker an. Besonders in Trachtpausen oder bei schwachen Völkern kann das zur sogenannten Räuberei führen. Also fremde Bienen dringen in andere Beuten ein, stehlen Futter

Es kommt zu aggressiven Kämpfen und ganze Völker oder sogar Königinnen können dabei zugrunde gehen.

Zucker verändert das Verhalten der Bienen

Zuckerfütterung hat Einfluss auf das Sozialverhalten und die Kommunikation der Bienen. Studien zeigen, dass:

die Futtertänze reduziert werden, da keine echte Nektarquelle vorhanden ist

die Orientierung und Sammelstrategie gestört werden

das Putzverhalten und Hygieneverhalten sinkt, was das Risiko für Krankheiten wie Nosema oder Faulbrut erhöht

(vgl. Tautz, Die Honigfabrik, 2020)

Zucker bietet zwar Kalorien, aber keine Enzyme, Mineralien oder bioaktiven Stoffe, wie sie in echtem Honig enthalten sind. Die Bienen leben auf einem defizitären Nährstoffniveau, das langfristig zu Schwächung und Verhaltensänderung führen kann.

Was ich stattdessen mache

Ich ernte nur den Überschuss aus extra dafür vorgesehenen und aufgestellten Honigräumen. Mehr als genug Honig aus zwei Zargen bzw. Bruträumen bleibt immer unberührt für die Bienen da!

Ich überwintere meine Völker auf eigenem Honig.

Bei Trachtpausen greife ich in Bruträumen nicht ein. Die Bienen haben Reservewaben mit natürlichem Honig, auf die sie zurückgreifen können.

Weniger Profit – mehr Verantwortung!

Wer Honig erntet, trägt Verantwortung für die Bienen, für die Natur und für das Produkt selbst.

Zuckerfütterung mag wirtschaftlich erscheinen, doch sie hat langfristige Konsequenzen für das Wohl der Bienen und die Reinheit des Honigs.

Ich verzichte bewusst auf maximalen Ertrag, weil ich glaube:

Ein echter, hochwertiger Honig entsteht nur dann, wenn wir den Bienen ihre natürliche Nahrung lassen.

Das bedeutet:

Keine künstliche Zuckerlösung

Keine Honigentnahme aus dem Brutraum

Keine Kompromisse bei der Qualität

Kein Schimmel in der Beute oder im Honig

Keine Schwächung durch Krankheiten, die durch den Stress und künstliche Fütterung entstehen

Keine unnötige Arbeit mit überschüssiger Feuchtigkeit und deren Folgen

Wir Imkerinnen und Imker entscheiden täglich, welche Art von Produkt wir erzeugen, und wie wir mit unseren Bienen umgehen.

Ich entscheide mich für Ehrlichkeit, Natürlichkeit und ein Produkt, das diesen Namen verdient HONIG zu sein.

„Wenn Flügel ruhen und die Waben flüstern“

Wenn die Sonne langsam hinter den Bäumen verschwindet und der letzte Lichtstrahl golden auf die Wiese fällt, kehrt auch im Bienenstock allmählich Ruhe ein. Es summt leiser, die hektische Geschäftigkeit des Tages legt sich, und zwischen Wabe und Wabengang geschieht etwas, das lange Zeit kaum jemand vermutete – Die Bienen schlafen.

Ja, sie schlafen wirklich. Nicht wie wir – in Betten und mit geschlossenen Augen – aber sie tun es. Und auf ihre ganz eigene, faszinierende Weise.

Die stille Seite des Bienenlebens

Schlaf war lange ein Thema, das in der Forschung über Bienen kaum Beachtung fand. Wie sollten so kleine, immer emsige Tiere überhaupt zur Ruhe kommen? Doch in den 1980er-Jahren beobachtete ein Biologe namens Walter Kaiser etwas Unerwartetes. Einzelne Bienen wurden plötzlich still. Sie hörten auf, ihre Fühler zu bewegen, senkten ihren Körper leicht ab, klappten die Flügel zur Seite – und blieben einfach ruhig. Minutenlang. Manchmal sogar eine halbe Stunde.

Auch neuere Forschungen z. B. vom Max-Planck-Institut oder der University of Illinois haben Schlafphasen, Hirnaktivität und Verhalten detailliert untersucht. Mit modernen Techniken wie Infrarotaufnahmen oder RFID-Tracking konnten Forscher zeigen, wann und wie lange einzelne Bienen schlafen.

Das war der Anfang der Erkenntnis Auch Bienen brauchen Schlaf.

Wie schläft eine Biene?

Eine schlafende Biene ist ein Bild von Ruhe. Ihre Fühler zucken kaum, ihre kleinen Beine knicken ein, und oft hängt sie sogar kopfüber an einer Wabe – festgekrallt, aber ganz entspannt. Ihre Muskeln ruhen, ihre Reaktionszeit verlängert sich. Und auch wenn sie keine Augenlider haben, so ist doch klar Ihr Geist ruht.

Einzelne Bienen schlafen unterschiedlich, je nach Aufgabe.

Junge Bienen, die im Inneren des Stocks putzen, füttern oder bauen, machen häufig kurze Nickerchen – verteilt über den Tag.

Sammelbienen, die tagsüber Blüten anfliegen, schlafen vor allem nachts, oft bis zu 6–8 Stunden.

Die Bienenkönigin, Zentrum des Stocks, schläft unregelmäßig – in kleinen Pausen zwischen dem Eierlegen.

Genau wie beim Menschen ist der Schlaf für Bienen nicht nur Erholung, sondern lebensnotwendig für ihre geistige Leistungsfähigkeit.